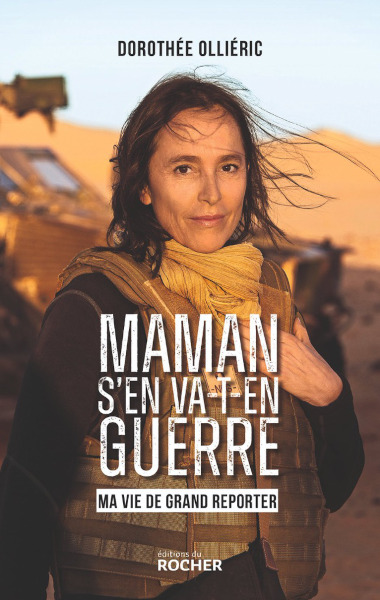

Depuis plus de trente ans, elle traverse les guerres comme d’autres les saisons — avec son casque, son gilet pare-balles et sa liberté, nouée en bandoulière. De Sarajevo à Kiev, Dorothée Olliéric n’a jamais plié. Ni devant le fracas, ni devant les injonctions qu’on sert aux femmes trop libres. À 58 ans, elle court encore, le cœur battant dans l’ombre des chars, animée par ce feu intérieur qui ne souffre pas les cendres. Une pause, juste le temps d’écrire Maman s’en va en guerre. Et repartir encore. Là où le monde se fait et se défait.

Rencontre avec Dorothée Olliéric

Vous êtes l’héritière d’une lignée de femmes reporters, de Lee Miller à Véronique de Viguerie. Ce métier vous a-t-il offert plus de visibilité et comment vous êtes-vous imposée dans un milieu très masculin ?

Dorothée Olliéric : La question est complexe, mais sur la visibilité, oui, clairement, ce métier me l’a offerte. Je pensais que ce serait difficile de m’imposer dans ce milieu très viril du début des années 90. Et pourtant, ça s’est révélé étonnamment simple. Les pionnières — Lee Miller, Martine Laroche-Joubert, Marine Jacquemin… — avaient déjà bien défriché le terrain.

Dès mon premier reportage, en 1992, au Cambodge, avec 350 légionnaires, j’ai été acceptée. J’avais 25 ans, très jeune, mais déjà reconnue comme légitime. Pas de remarques sexistes en face. Ou alors, dans mon dos. Mais j’ai vite compris la règle : il fallait être la plus compétente, la plus disponible, la plus courageuse. Ne jamais faiblir. Parce que la moindre faille, c’était le retour à Paris. Ce n’est pas sur le terrain que les doutes s’exprimaient le plus clairement, mais à la rédaction. Là, derrière leurs bureaux, des hommes de quarante ans me jaugeaient. Ils attendaient que je flanche. Sur le terrain, c’était autre chose. Oui, bien sûr, il y avait les blagues — en Afrique, un jour : « Pourquoi tu ne fais pas la cuisine à ton mari ? » Je répondais : « D’abord, je ne suis pas mariée. Ensuite, mon copain cuisine très bien. ». Ça les faisait rire. Et ça les désarmait.

Mais c’est à Sarajevo, en 1994, que j’ai senti ce que ça voulait dire, être vraiment intégrée. J’étais la seule femme parmi une bande d’hommes plutôt machos. Sans gilet pare-balles, nous roulions à 160 km/h sur Sniper Alley pour aller dîner. Il fallait y aller, suivre. Sinon, tu étais recalée. Tu veux faire partie du groupe ? Tu prends des risques. Le soir, on refaisait la guerre entre nous, comme d’autres refont le match. Ils buvaient, je buvais. Ils faisaient des blagues graveleuses, je répondais. Je ne dirais pas que j’avais une bonne descente (rires), mais je suivais. Et j’adorais ça.

À 58 ans, que signifie continuer à choisir l’engagement, l’ailleurs, le danger, quand tant de femmes de votre génération sont sommées de devenir « raisonnables » ?

Pourquoi je ne suis toujours pas devenue raisonnable ? Très bonne question… Je ne me sens pas prête à rentrer dans une case. J’ai toujours été rebelle, aventurière. Et les années n’y ont rien changé. J’ai la même énergie, la même passion. Quand je pars en mission, je le fais avec le même enthousiasme qu’à 30 ans.

Quand il se passe quelque chose d’historique et que je ne suis pas là, je me sens physiquement mal. En février 2022, quand la Russie a envahi l’Ukraine, j’étais en stand-by pour France Télévisions. On n’y croyait pas trop. Mon chef m’avait dit : « Tu risques de t’ennuyer. Prends des livres. » J’étais dispo 24 h/24. Et le 24 février, tout bascule. Une colonne de blindés fonce sur Kiev. J’y suis restée cinq semaines. Ce n’est pas moi qui ai demandé à rentrer, c’est mon chef qui m’a dit : « Dorothée, tu es épuisée, il faut rentrer. » Moi, je serais restée trois mois.

C’est à ce moment-là que tu sens que tu fais partie de l’Histoire. J’ai même convaincu un cameraman de BFM de rester : « C’est maintenant que notre boulot commence. » Beaucoup de jeunes journalistes, terrorisés, sont repartis. Moi, j’étais heureuse d’être là. Sur le terrain, vivante, utile.

C’est une chance immense de faire un métier qu’on aime. Je comprends qu’on puisse vouloir arrêter quand on fait un boulot pénible. Mais moi, je suis encore là. Martine Laroche-Joubert, mon modèle, a couvert la Syrie à 70 ans. J’ai 58 ans, mais je ne me sens pas vieille. Ce mot-là, je l’ai rangé loin. Dans ma tête, j’ai 30 ans, 35 grand maximum. Et à 90, je parie que ce sera encore ça. Le corps suit comme il peut, les rides arrivent bon… mais tant qu’il y a du feu, tant qu’il y a du nerf, je tiens. Tant que je respire, je repars ; sinon, je me dessèche et je m’éteins doucement, de l’intérieur — et, très franchement, je n’ai pas prévu ce scénario.

Moi, j’étais heureuse d’être là. Sur le terrain, vivante, utile

Votre liberté, vous l’avez défendue farouchement, y compris dans l’intime. Mère, journaliste, amoureuse… Comment avez-vous tenu face aux injonctions persistantes ?

Dorothée Olliéric : Ma liberté, je l’ai construite entre deux mondes. Je suis à mille lieues des rôles familiaux attendus. Et je l’ai toujours assumé. Mais ça ne veut pas dire que c’était simple. Cette culpabilité sourde, on la traîne comme un poids, même quand on se croit libre. Un jour, une prof m’a dit : « Vous ne pensez pas que la priorité absolue, ce sont vos enfants, qu’il y a un temps pour aller à la guerre et jouer avec la mort et un autre pour raccrocher ? ». Cette phrase m’a transpercée. Parce que oui, je suis une mère. La société attend qu’elle soit là, disponible — pas qu’elle prenne le large.

Et pourtant, je suis toujours repartie. Même quand ma fille avait deux mois et demi. Je ne voulais pas choisir. J’ai eu la chance d’avoir un compagnon qui m’a dit : « Tu étais déjà cette femme-là. Qui suis-je pour te demander d’arrêter ? » Alors j’ai tout cadré. Frigo rempli, menus envoyés depuis le terrain, classeurs d’instructions pour les enfants : « Haricots très fins, pas trop cuits, beurre salé. » Quand je rentrais, tout avait été mangé. Je lançais : « Tu les as nourris ou quoi ? » (Rires)

Je ne les appelais pas tous les jours. Ce lien permanent entre deux mondes, je ne le voulais pas. Mais quand je rentrais, j’étais là, vraiment là. Je prenais une semaine entière pour eux. On allait au cinéma, on se faisait des câlins, on parlait, on se retrouvait. Ces moments-là m’ancrent.

Mon équilibre, je le trouve dans cette oscillation : la tension du terrain, et la douceur du retour

Et puis il y a eu cette lettre. Pour mon livre, j’ai demandé à ma fille d’écrire. Je m’attendais à des reproches. J’ai reçu un message d’amour. Elle m’a dit qu’elle était fière. Ça m’a bouleversée. Mon fils, plus pudique, m’a un jour lancé : « Tu veux rentrer dans un cercueil ? » Et puis, pour la Syrie, ils m’ont demandé de ne pas y aller. J’ai promis. Et j’ai tenu parole.

Aujourd’hui encore, c’est un arrachement chaque fois que je pars. Mais j’ai appris à lâcher un peu. Mon équilibre, je le trouve dans cette oscillation : la tension du terrain, et la douceur du retour.

Vous avez souvent frôlé la mort. À 50 ans passés, comment continue-t-on à faire face au risque, à la peur, au corps qui change ?

La peur fait partie du métier, mais elle ne m’a jamais freinée. J’ai traversé des embuscades, des tirs, des explosions. Et dans ces moments-là, tu ne réfléchis pas, tu réagis, tu te planques, tu sauves ta peau. Mais c’est après que ça remonte : tu revis la scène, tu trembles, tu ne dors plus, tu fais des cauchemars — le corps encaisse, il garde tout en mémoire. J’ai mis des mois, parfois, à évacuer cette tension.

Et plus le temps passe, plus je mesure mes limites. Je sais que je ne suis plus invincible. Alors je prends soin de moi. Je fais du sport depuis trente ans, du body combat deux fois par semaine. J’ai besoin de ce corps pour tenir. Tant que je peux courir, sauter dans un fossé, suivre une section, je continue. Bon, c’est vrai, je vais moins vite qu’un gars de 30 ans. Mais je suis là. Avec mon gilet pare-balles, mon casque, mon matos. Même quand on me crie « hurry up! » en Ukraine, je tiens la cadence. L’adrénaline me garde en mouvement et ça, c’est magnifique.

Ce qui a changé, ce n’est pas l’envie. C’est la conscience du risque

Ce qui a changé, ce n’est pas l’envie. C’est la conscience du risque. Avant, je fonçais. Aujourd’hui, je mesure. Je prépare. J’anticipe. Mais je n’ai jamais renoncé. Et cette peur, que j’ai appris à apprivoiser, est devenue une alliée. Elle me parle, elle me freine parfois, elle m’alerte. Et je l’écoute. Parce que, si je suis encore là, c’est aussi grâce à elle.

Quels sont, selon vous, les freins qui continuent d’entraver l’émancipation des femmes ici et ailleurs ?

Sur le terrain, ce frein-là disparaît. Quand tu dors dans un fossé, que tu cours avec ton gilet pare-balles, que tu vis la guerre dans ta chair, plus personne ne te renvoie à ton genre. Le respect devient immédiat. C’est une question de courage, pas de sexe. « Tu veux me faire une remarque parce que je suis une femme ? Viens avec moi dans une tranchée. » En général, ça calme.

Mais ailleurs, dans bien d’autres secteurs, les freins sont là. Plafond de verre, écarts de salaires, pressions silencieuses. Moi, j’ai eu la chance d’évoluer dans un monde où l’engagement gomme les différences. Et dans le service public, je ne me suis jamais sentie lésée. J’ai fait mon stage à France Télévisions à 25 ans, et je n’ai jamais quitté la maison. Les jeunes, aujourd’hui, hommes ou femmes, commencent au même salaire. C’est plus équilibré. Mais je sais que ce n’est pas le cas pour toutes.

Ce que j’ai vécu, c’est une forme de chance. Mais cette égalité, encore fragile, reste une exception. Et pendant que certains progrès s’installent ici, ailleurs, des femmes continuent de payer le prix fort, parfois de leur liberté, parfois de leur vie. Donc je parle pour celles qu’on fait taire. Celles à qui on dit : « Rentre à la maison. » Et celles qu’on oublie, loin d’ici. Comme ces Afghanes que les talibans frappaient pour un ongle verni. Elles avaient conquis l’espace public. Et tout s’est effondré.

Un mollah m’a dit : « Une femme, c’est comme une tablette de chocolat. Si tu l’ouvres, les guêpes viennent. » Mais elles résistent. Certaines refusent la burqa. Les jeunes se battent, à leur manière. Et moi, tant que je peux raconter leurs histoires, je continuerai. Parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera ?

Maman s’en va-t-en-guerre

Ma vie de grand reporter

Éditions du Rocher

Anne Bourgeois

Lire aussi : Élodie Navarre, l’incandescence en mezzo voce